CONSORT-CHM 2017 지침에 근거한 대한한의학회지 및 회원학회지에 투고된 경구투여 한약 중재를 활용한 무작위 배정 비교 임상 연구(RCT)의 양적, 질적 평가 연구

Orally Administered Korean Herbal Medicine Medications of Randomized Controlled Trials Published in the Journal of Korean Medicine and Related Journals: A Narrative Analysis using CONSORT-CHM 2017

Article information

Abstract

Objectives:

This study aims to explore the current usage status of orally administered Korean herbal medicine in randomized controlled trials (RCTs) published in the Journal of Korean Medicine and member journals using the CONSORT-Chinese Herbal Medicine Formulas 2017 (CONSORT-CHM 2017) checklist.

Methods:

We searched the OASIS, RISS, and KMBASE archives as well as the websites of the Journal of Korean Medicine and 45 member journals to identify RCTs that used herbal interventions. Two independent researchers searched and categorized the RCTs and performed a quantitative evaluation by journal, study design, and target disease, as well as qualitative evaluation of the literature using CONSORT-CHM 2017.

Results:

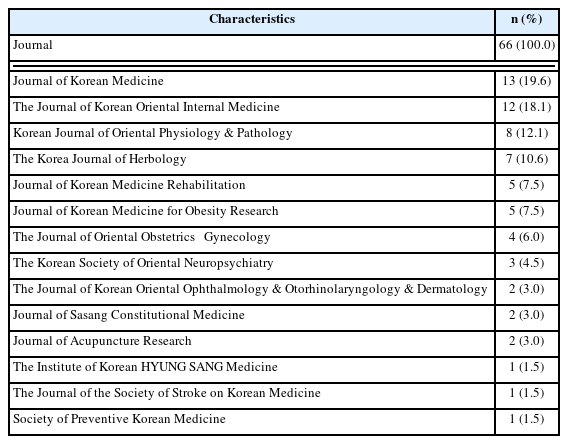

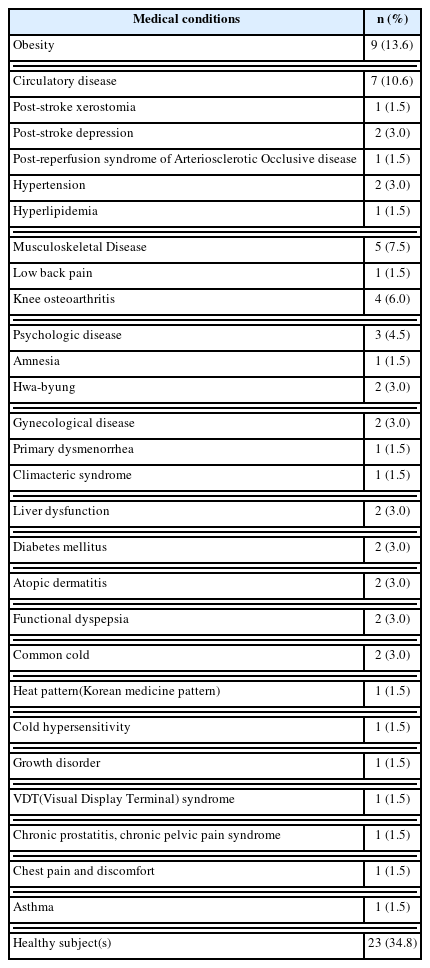

After the search, 66 articles were selected. The quantitative evaluation resulted in 13 articles (19.6%) that were published in the Journal of Korean Medicine and 12 articles (18.1%) in the Journal of Internal Korean Medicine. In terms of study design, 62 articles (93.9%) were parallel, 4 articles (6%) were crossover, and 2-arm parallel study designs were the most common in 45 articles (68.2%). In terms of the study participants, physiological characteristics and mechanisms in healthy individuals were the most common in 21 studies (31.8%) and obesity in 9 studies (13.6%). In terms of assessing completeness in the CONSORT-CHM 2017 items, 29 articles were rated high, 31 were rated moderate, and 6 were rated low. Items 4a, 6a, and 7a had low reporting rates (≤ 30%), while items 2a, 2b, and 12a were completely reported in all studies.

Conclusion:

Future RCTs using orally administered Korean herbal medicine need to be reported completely, and the CONSORT-CHM 2017 checklist can be a helpful tool for this purpose.

I. 서 론

한의학은 전통의학으로서 고유의 이론 체계와 임상 경험에 기반을 둔 ‘경험중심의학’에 뿌리를 두고 발전해왔다. 그러나 1979년 영국의 역학자인 Archie Cochrane이 주장한 ‘근거중심의학(Evidence Based Medicine, EBM)’은 기존 ‘경험중심의학’이 주류를 이루던 의학계의 새로운 패러다임이 되었다1. 이에 한의학계에서도 근거의 기반을 다지기 위한 임상연구의 중요성이 더욱 증가하였고, 그 중에서도 무작위 배정 비교 임상 시험(Randomized Controlled Clinical Trial, RCT)은 의약품 및 의료기술의 효능을 검증하고, 과학적 증거를 제시하는 가장 좋은 연구 방법이므로 그 중요성이 특히 강조되고 있다. 그러나 RCT라고 해서 반드시 근거 수준이 높은 것은 아닌데, 적절한 방법을 통해 수행된 RCT만이 치료효과에 대한 정확한 추정, 높은 재현성, 올바른 결론을 이끌어낼 수 있기 때문이다. 따라서, 의약품 및 의료기술의 유효성을 입증하기 위해서는 임상시험을 체계적으로 설계하여 치료효과를 검증해야 한다. 부적절하게 수행 및 설계된 RCT는 비뚤림을 유발할 수 있으므로, 적절한 연구 설계와 결과 기술은 전체 연구의 질을 결정하는 중요한 요인이 된다2.

RCT 연구결과보고의 질을 향상시키기 위하여 널리 사용되는 대표적인 지침은 EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) network에서 제공하는 CONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trials) statement인데, 1996년 발표된 후 여러 차례의 수정을 거쳐 오늘날 의학 및 보건 계열에서 널리 사용되고 있다3. 그러나 기존의 CONSORT 지침은 서양의학에 초점이 맞춰진 탓에 한의학 고유의 이론 체계의 특성을 충분히 반영하지 못한다4. 이를 보완하고자 CONSORT-CHM Formula 2017 group에서 CONSORT에 부가적으로 한약연구관련 특수사항을 정리한 CONSORT-Chinese Herbal Medicine formulas(CONSORT-CHM)을 개발하였다. 이는 CONSORT와 같이 독립된 보고 가이드라인이 아닌 extension의 일종으로, 2006년 처음 개발된 CONSORT-CHM은 이후 2017년 기존 CONSORT 지침의 25가지 항목 중 7가지 항목을 더 세밀하게 다듬고, 한약 사용의 위해에 대한 설명 및 예시를 추가하는 등의 변화를 거쳐 개정되었다4. 이를 통해 한약 중재를 활용한 RCT보고의 질을 평가할 수 있는 기반을 마련하였으나, 아직 한국어판은 개발되지 않았다.

국내 한의학 분야에서 CONSORT 및 그 확충안인 침 임상연구에서 중재 보고를 위한 표준(Revised Standards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture, STRICTA)을 활용하여 RCT의 질을 평가한 연구는 존재하지만1,3,5-8, 아직까지 CONSORT-CHM 2017을 활용한 연구는 보고되지 않았다.

이에 본 연구는 2017년 갱신된 CONSORT-CHM 2017을 통해 2023년 3월까지 대한한의학회지 및 45개의 회원학회지에 게재된 경구투여 한약 중재를 활용한 RCT보고의 질을 평가하였다. 이를 통해 대한한의학회지 및 회원학회지에 보고된 RCT 문헌의 현황을 파악하고, 향후 개선 방향을 제안하여 한의학 분야에서 보다 더 높은 수준의 RCT 연구가 이뤄질 수 있도록 보탬이 되고자 한다.

II. 대상 및 방법

1. 연구대상 및 문헌 검색

2023년 3월까지 대한한의학회지 및 45개의 회원학회지에 투고된 경구투여 한약 중재를 활용한 RCT 문헌을 대상으로 하였다. CONSORT-CHM 2017을 통해 보고의 질을 평가했으며, 국내 한의학계의 한약중재 경구투여 RCT 연구보고가 신뢰할 수 있는 과정을 통해 수행되는지를 평가하고자 하였다. 전통의학정보포털(Oriental medicine Advanced Searching Integrated System, OASIS), 학술연구정보서비스(Research Information Sharing Service, RISS), 한국의학논문데이터베이스(Korean Medical Database, KMBASE)에 2023년 3월까지 수록된 문헌을 대상으로 검색어 [제목] (’무작위’, ‘대조군’, ‘임상 AND 무작위’, ‘Random’, ‘Randomized’, ‘Control’, ‘RCT’) [통합검색] (’무작위’, ‘대조군’, ‘Random’, ‘Control’) [키워드] (’무작위’, ‘대조군’, ‘Random’, ‘Control’)를 검색하였으며, 선행연구를 참고하여 누락된 문헌이 없도록 대한한의학회 및 모든 회원학회 홈페이지 자료실을 통해 동일한 검색어를 활용해 수기로 검색, 대조하였다. 대한한의학회 홈페이지에 회원학회 홈페이지 URL(Uniform Resource Locator, URL)이 수록되지 않은 경우 구글(https:// www.google.com) 검색을 통해 홈페이지를 검색했으며, 홈페이지가 없는 경우 dbpia(https://www.dbpia. co.kr/), 한국학술지인용색인(Korea Citation Index, KCI)를 활용해 문헌을 재검색하였다. ‘herbal medicine’, ‘tang’ 등 한약을 뜻하는 검색어는 검색결과가 지나치게 방대하고, 특허 처방 및 다른 제형의 결과를 포괄하지 못하여 검색어에서 배제하였다.

2. RCT 문헌의 선정 기준

사람이 대상이고, 실험군과 대조군을 설정하며, 경구투여 한약 중재가 개입되었고, 전향적인 연구 설계를 가지며, 군 배정이 무작위로 이루어진 문헌만을 분석 대상으로 선정하였다. 본초 단방 혹은 성분 추출물을 이용한 문헌은 그 본초 또는 성분이 본초학 공통 교재9에 기재되어 있는 것일 경우에만 포함하였다. 두 명의 연구자(SM, JJ)가 독립적으로 제목과 초록을 검토해 1차로 문헌을 선별하였고, 이후 원문 전체를 확인하여 최종 평가 대상 문헌을 선별하였다. 선별한 결과가 일치하지 않은 경우 두 연구자가 충분한 논의를 거쳐 결정하였고, 합의에 이르지 못하는 경우 제3의 연구자(JL)와 논의하여 결론을 도출하였다.

3. 제외 기준

사람이 대상이 아닌 경우, 무작위 배정이 안 된 대조 임상연구, 대조연구가 아닌 경우(Case report, Case series, 후향적 연구, protocol, 중간보고 등), 중재가 경구투여 한약이 아닌 경우(외용제, 샴푸, 약침, 침 등), 투고된 학회지가 대한한의학회지 및 회원학회지가 아닌 경우 제외하였다.

4. RCT의 양적 평가

분류된 RCT 문헌을 연도별, 학회지별로 분류하여 표로 나타내었으며(Table 1) 해당 문헌들을 설계 형태, 대조군에 적용한 중재의 종류, 문헌에서 다루고 있는 질환으로 분류하여 나타내었다.

5. RCT 문헌 보고의 질 평가 도구 및 방법

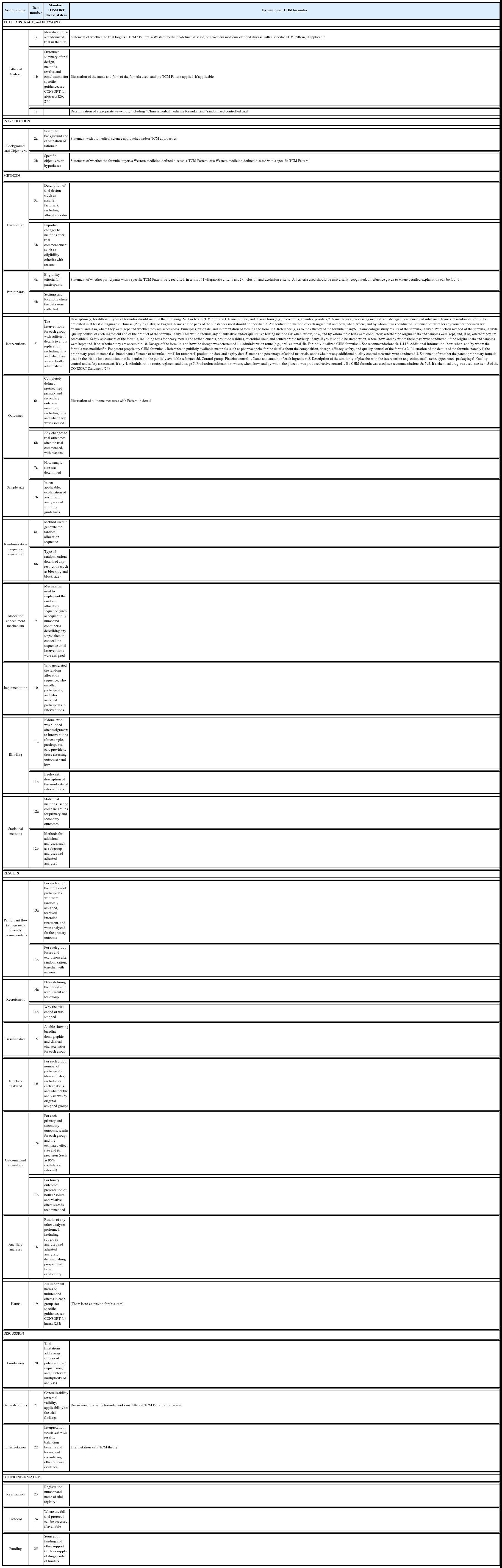

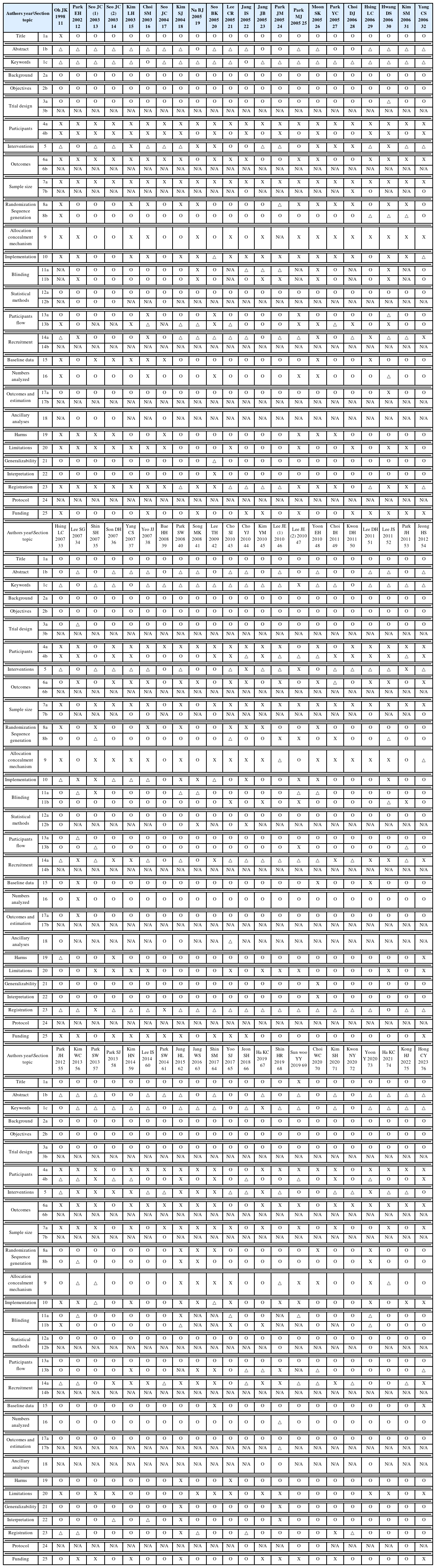

CONSORT-CHM 2017을 사용하여 RCT 문헌의 보고의 질을 평가하였다. 기존 CONSORT와 비교했을 때 CONSORT-CHM의 주요한 변경사항은 Table 2과 같다. 총 38개의 항목을 평가하였으며, 선행연구를 참조하여 지침에 맞게 보고된 경우 ‘O’, 보고가 되지 않은 경우 ‘X’, 불충분하게 보고된 경우 ‘△’, 적용할 수 없거나 해당되지 않는 경우 ‘not applicable(N/A)’로 평가하였다. 또한 원문에 ‘If any, If applicable’로 기재된 항목은 해당 기준을 충족하지 않거나 지침과 맞게 보고되지 않아도 ‘X’로 평가하지 않고 ‘N/A’로 평가하였다4. 하나의 항목이 여러 가지의 문항으로 구성되어 있는 5b 항목(Intervention)의 경우, 각 세부 사항들의 비중을 동등하게 나눈 후 50% 미만을 충족한 경우 ‘X’, 50~80%를 충족한 경우 ‘△’, 80% 이상 충족한 경우 ‘O’로 평가하였다10.

Consolidated Standards of Reporting Trials Extensions for Chinese Herbal Medicine Formulas 2017 (CONSORT-CHM 2017) Checklist

아직 국내에 CONSORT-CHM을 활용한 질 평가 연구가 보고되지 않은 점, 개정판이 비교적 최근인 2017년에 발간되어 아직 CONSORT-CHM 2017을 이용하여 문헌을 분석한 연구가 많지 않다는 점을 고려하여, 평가 항목에 해당하는 내용이 반드시 문헌의 해당 section에 포함되어있지 않더라도 보고한 것으로 간주하여 평가하였다. 예를 들어, 13a 항목(Participant flow)에 해당하는 내용이 문헌의 연구 결과(Results) 부분이 아닌 방법(Methods)에 기재되어 있더라도, 이를 보고한 것으로 간주하여 ‘O’로 평가하였다(Table 2).

6. 질 평가 결과의 합성 및 분석

문헌의 질적 수준 평가는 각 대상 문헌별 보고율과 CONSORT-CHM 2017 세부 항목별 보고율로 나누어 평가하였으며, ‘N/A’로 평가한 항목은 보고율 산정 시 분모에서 제외하였다. CONSORT-CHM 2017을 활용한 Zuanji Liang 등의 선행연구10를 참고하여 문헌의 보고율을 ‘O’, ‘△’, ‘X’로 평가하였고, 이를 정량화시켜 한눈에 나타내기 위해 점수로 환산하였다. ‘O’는 1점, ‘X’는 0점, ‘△’는 0.5점으로 환산하였으며, 총 38개 항목, 38점 만점을 기준으로 점수를 합계하여 보고된 항목의 총점의 비율을 환산하였다. PRISMA 2020 지침을 활용해 한방재활의학과학회지에 투고된 체계적 문헌고찰의 보고의 질을 평가한 나 등11의 연구를 참조해 총점의 비율이 50% 미만은 ‘Low(L)’, 50% 이상 70% 미만은 ‘Moderate(M)’, 70% 이상은 ‘High(H)’로 평가하였으며, 소수점 두 자릿수에서 버림하여 표기하였다.

III. 결 과

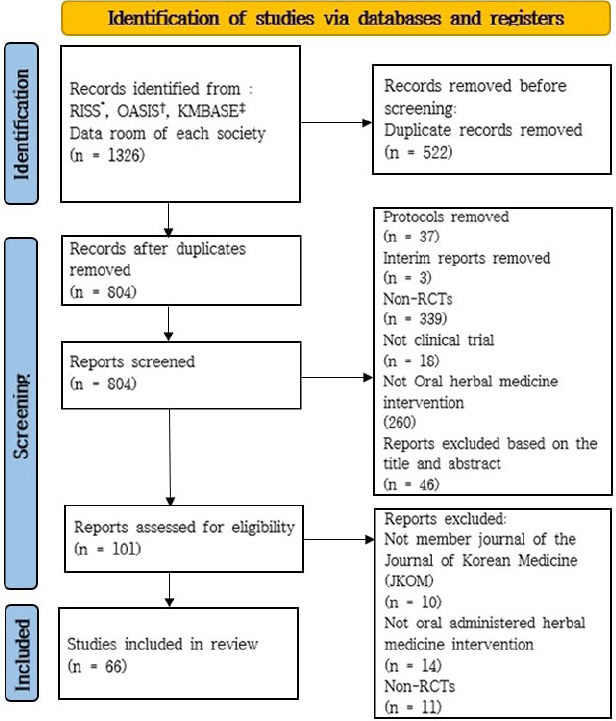

1. 문헌 검색 및 선정 결과

전통의학정보포털(Oriental medicine Advanced Searching Integrated System, OASIS), 학술연구정보서비스(Research Information Sharing Service, RISS), 한국의학논문데이터베이스(Korean Medical Database, KMBASE)와 대한한의학회 및 회원학회 홈페이지 자료실을 통해 2023년 3월까지의 경구투여 한약중재를 활용한 RCT 문헌을 검색한 결과 총 1,326편의 문헌이 검색되었다. 중복된 문헌 522편을 제외하고, 남은 804편의 문헌에서 프로토콜 37편을 제외하였고, 중간보고 3편, 증례보고 등 RCT문헌이 아닌 339편, 사람을 대상으로 하지 않은 문헌 18편, 경구투여 한약중재가 아닌 중재를 활용한 260편을 제외한 후, 제목과 초록을 통해 46편을 제외하였다. 1차선별 후 남은 101편의 전문을 확인하여 대한한의학회지 및 회원학회지에 투고된 문헌이 아닌 10편, 경구투여 한약중재가 아닌 14편, RCT 문헌이 아닌 11편을 제외하여 최종적으로 66편12-77을 분석대상으로 선정하였다(Fig. 1).

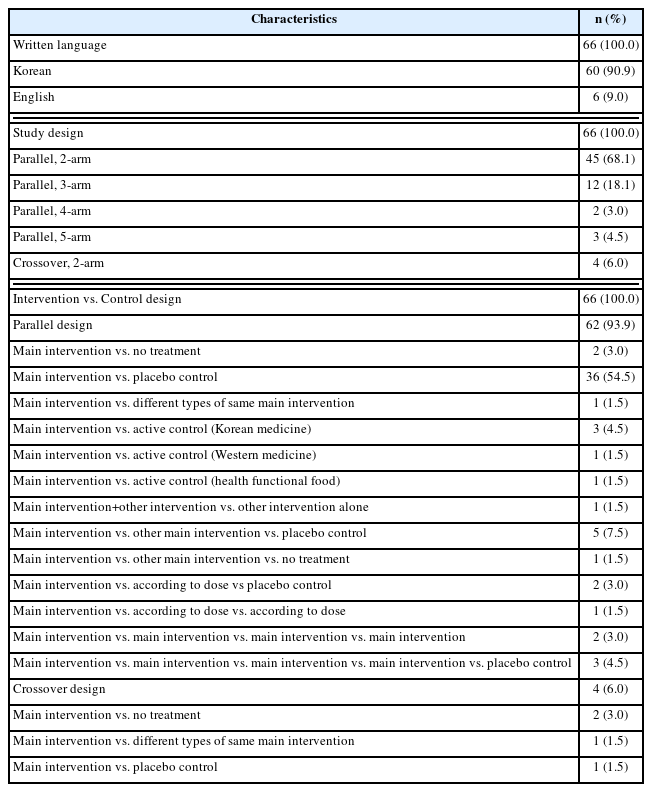

2. 양적 분석

처음 경구투여 한약중재를 활용한 RCT가 발표된 것은 1998년도이며, 이후 1999년, 2000년, 2001년에는 발표되지 않다가 2002년부터 매해 꾸준히 발표되기 시작하였다. 한 해 평균 2.8편의 RCT 문헌이 발표되었으며, 가장 많은 수의 문헌이 발표된 해는 9편(13.6%)의 문헌이 발표된 2005년이었다(Fig. 2). 영문으로 작성된 문헌이 6편(9%), 국문으로 작성된 문헌이 60편(90.9%)이었으며, 학회지별 발간된 문헌 수는 대한한의학회지가 13편(19.6%)으로 가장 많았고, 대한한방내과학회지가 12편(18.1%)으로 뒤를 이었다. 포함된 66편의 RCT 중 연구 설계는 평행설계가 62편(93.9%), 교차 설계가 4편(6%)이었으며, 2-arm parallel study design이 45편(68.2%)으로 가장 많았다. 연구에 포함된 환자 수는 연구 당 약 75.2명(최소 10명~최대 219명), arm 당 약 31.6명(최소 5명~최대 100명)으로 나타났다. 실험군-대조군 설정에 있어서는 해당 중재와 함께 위약을 활용한 연구가 50편(75.7%)으로 가장 많았다(Table 3). 문헌의 주제로는 건강인의 생리적 특성 및 기전을 대상으로 한 연구가 21편(31.8%)으로 가장 많았고, 비만이 9편(13.6%)으로 그 뒤를 이었다. 그 외에는 근골격계 질환이 5편(7.5%), 순환기계 질환이 3편(4.5%) 등이 분포했다(Table 4).

Characteristics of Randomized Controlled Clinical Trials in Journal of Korean Medicine and Member Journals

3. 질 평가 결과

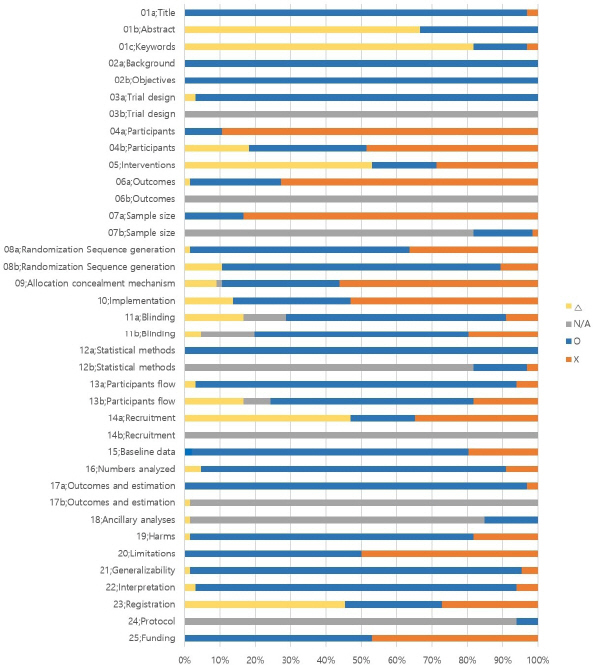

1) RCT문헌별 보고율

CONSORT-CHM 2017을 이용하여 문헌 검색을 통해 최종적으로 선정된 각 RCT 문헌의 보고율을 환산 점수로 평가한 결과, ‘H’로 평가된 문헌은 29편(43.9%)이었고, ‘M’으로 평가된 문헌은 31편(46.9%)이었으며, ‘L’로 평가된 문헌은 6편(9%)이었다(Fig. 3).

모든 CONSORT-CHM 2017 기준을 완전히 충족한 RCT 문헌은 없었으며, 분석 대상 문헌 중 CONSORT-CHM 2017 보고율이 가장 높았던 논문은 91.6%, 가장 낮았던 논문은 32.1%, 전체 보고율 평균은 67.9%로 확인되었다. 3b 항목(Trial design), 6b 항목(Outcomes), 14b 항목(Recruitment)은 시험 개시 이후 방법 및 결과의 변경, 종료되거나 중단된 경우가 없어 66편의 문헌 모두에서 ‘N/A’로 평가하였다. 또한 해당하는 경우에만 평가가 요구되는 7b 항목(Sample size)과 24번 항목(Protocol)은 각각 중간평가 및 중단기준이 서술되어있지 않은 54편(81.8%)과 연구계획서의 전문에 대한 언급이 없는 62편(93.9%)의 문헌을 ‘N/A’로 평가하였다. 17b 항목(Outcomes and estimation)은 이분형 결과변수를 포함하지 않은 65편(98.4%)의 문헌을 ‘N/A’로 평가하였으며, 18번 항목(Ancillary analyses)은 하위군 분석 및 보정 분석을 실시하지 않은 55편(83.3%)의 문헌을 ‘N/A’로 평가하였다.

2) CONSORT-CHM 2017 세부 항목별 보고율 평가

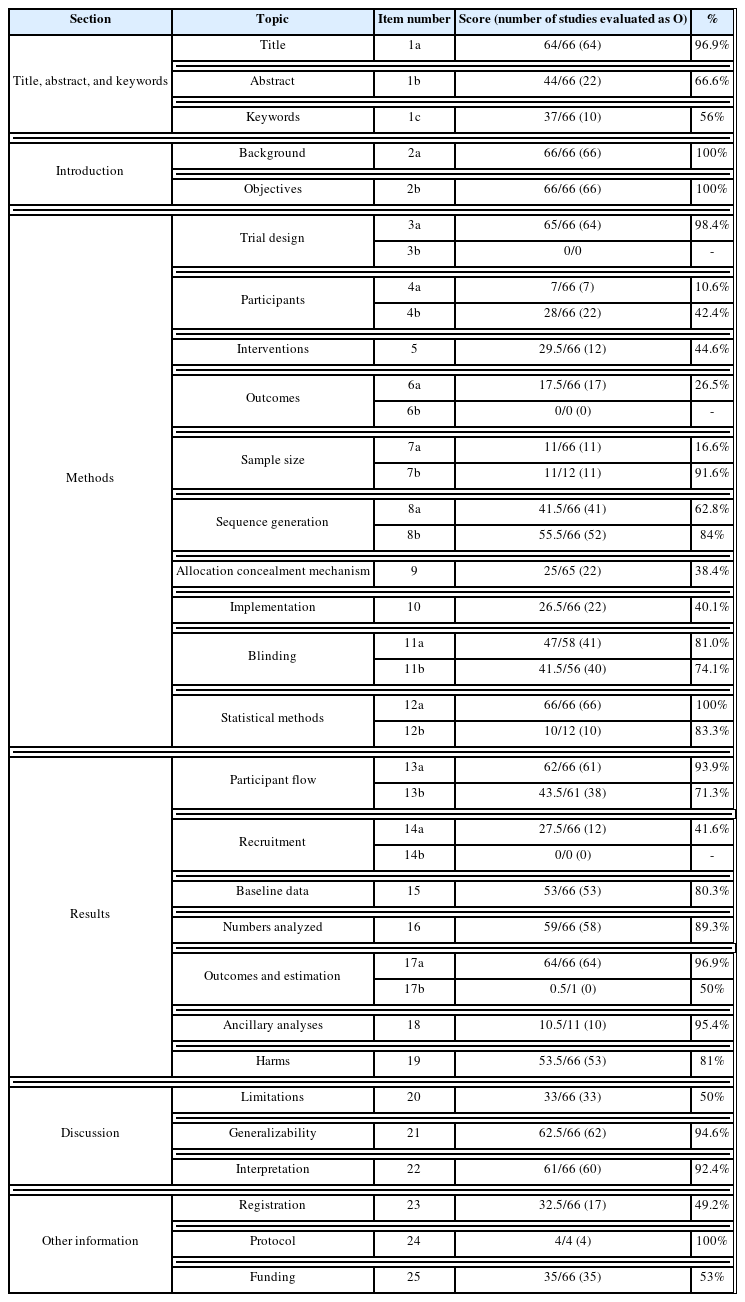

CONSORT-CHM 2017의 세부 항목별로 문헌 검색을 통해 최종적으로 선정된 RCT 문헌을 평가한 결과, 보고율이 낮은 항목(≤30%)은 4a 항목(Participants), 6a 항목(Outcomes), 7a 항목(Sample size) 이었으며, 2a와 2b 항목(Background and Objectives), 12a 항목(Statistical methods)은 66편의 문헌 모두에서 온전히 보고되었다. 하기한 내용은 보고율이 절반 이하(≤50%)인 항목과, 평가 대상에 해당되지 않는 문헌을 일부 ‘N/A’로 평가한 항목을 사유와 함께 서술하였다. 전체 평가 내용은 Fig. 4, Table 5, Table 6에 표시하였다.

Reporting Quality Assessment of Randomized Controlled Clinical Trials from Journal of Korean Medicine and Member Journals Based on CONSORT-CHM 2017

4a 항목(Participants)은 7편(10.6%)의 문헌에서 온전히 보고되었으며, 4b 항목(Participants)은 22편(33.3%)의 문헌에서 온전히, 12편(18.1%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 여러 문항으로 구성되어있는 5번 항목(Interventions)의 경우 12편(18.1%)의 문헌에서 문항의 80% 이상을 충족하여 온전히 보고된 것으로 평가하였으며, 35편(53%)의 문헌에서 문항의 50% 이상, 80% 미만을 충족하여 불충분하게 보고된 것으로 평가하였다. 6a 항목(Outcomes)은 17편(25.7%)의 문헌에서 온전히, 1편(1.5%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 7a 항목(Sample size)은 11편(16.6%)의 문헌에서 온전히 보고되었으며, 7b 항목(Sample size)은 중간 평가나 중단 기준이 언급되지 않은 54편의 문헌을 제외한 12편의 문헌 중 11편(91.6%)에서 온전히 보고되었다. 9번 항목(Allocation concealment mechanism)은 배정을 은폐하지 않은 1편의 문헌을 제외한 총 65편의 문헌 중 22편(38.4%)의 문헌에서 온전히, 6편(9.2%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 10번 항목(Implementation)은 22편(33.3%)의 문헌에서 온전히, 9편(13.6%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 11a 항목(Blinding)은 눈가림이 시행되지 않은 8편의 문헌을 제외한 총 58편의 문헌 중 41편(70.6%)의 문헌에서 온전히, 12편(20.6%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었으며, 11b 항목(Blinding)은 위약이 아닌 중재만을 활용한 10편의 문헌을 제외한 총 56편의 문헌 중 40편(71.4%)의 문헌에서 온전히, 3편(5.3%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 12b 항목(Statistical methods)은 하위군 분석 등 추가적 분석을 실시하지 않은 54편의 문헌을 제외한 총 12편의 문헌 중 10편(83.3%)에서 온전히 보고되었다.

13b 항목(Participant flow)은 탈락과 제외가 일어나지 않은 5편의 문헌을 제외한 총 61편의 문헌 중 38편(62.2%)의 문헌에서 온전히, 11편(18%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 14a 항목(Recruitment)은 12편(18.1%)의 문헌에서 온전히, 31편(46.9%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 17b 항목(Outcomes and estimation)은 이분형 결과변수를 포함하지 않는 65편의 문헌을 제외한 총 1편의 문헌 중 1편(100%)에서 불충분하게 보고되었다. 18번 항목(Ancillary analyses)은 추가적 분석을 실시하지 않은 55편의 문헌을 제외한 총 11편의 문헌 중 10편(90.9%)의 문헌에서 온전히, 1편(9%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다.

20번 항목(Limitation)은 33편(50%)의 문헌에서 온전히 보고되었다. 23번 항목(Registration)은 17편(25.7%)의 문헌에서 온전히, 31편(46.9%)의 문헌에서 불충분하게 보고되었다. 24번 항목(Protocol)은 연구계획서를 언급하지 않은 62편의 문헌을 제외한 총 4편의 문헌 중 4편(100%)에서 온전히 보고되었다(Fig. 4)(Table 5, 6).

IV. 고 찰

RCT는 여러 종류의 중재에 대한 효과를 검증하는 과학적 연구 설계로, 근거중심진료를 지향하는 임상현장에서도 가장 중요하게 여겨지고 있다3,9. 그러나 RCT 연구가 적절하지 않게 수행될 경우, 비뚤림 위험이 높은 결과를 도출할 수 있고 이는 의료 관계자 및 정책 입안자가 치료 및 정책의 근거로 삼기에 어려움이 따른다1. 이에 연구결과보고의 질을 향상시키기 위해 EQUATOR Network에서 RCT의 보고 지침인 CONSORT를 개발하였다. 하지만 CONSORT는 변증, 처방, 한약재 등 한의학 고유의 특성을 충분히 고려하지 못했다는 아쉬움이 있었다. 따라서 2006년에 이를 보완하기 위해 CONSORT-CHM 2017 group에서 한의학 고유의 특성을 평가하는 항목이 추가된 CONSORT-CHM 2006을 개발했으며, 이를 개선 및 보완한 CONSORT-CHM 2017이 2017년에 개발되었다4. CONSORT-CHM 2017에서는 기존 CONSORT-2010의 25개 항목 중 Title and abstract(items 1a and 1b), Background and objectives(items 2a and 2b), Participants (item 4a), Interventions(item 5), Outcomes(item 6a), Generalizability(item 21), Interpretation(item 22) 7개를 수정하고, 1개의 새로운 항목(item 1c)을 추가하였다. 또한 처방의 의심되는 유해성을 한의학 이론이나 생의학적인 관점에서 보고할 것을 명시하는 등 ‘위해’ 항목에 대한 설명을 한약 처방에 적합하게 개정하였고(item 19), EQUATOR 그룹에서 발간한 중재의 기술 및 복제를 위한 템플릿(Template for Intervention Description and Replication, TIDieR)을 혼합하여 한의학 RCT 결과보고 질평가의 발판을 마련하였다4. 본 연구에서는 아직 한국어판이 보급되지 않은 CONSORT-CHM 2017의 국내 연구 접근성을 높이기 위해, Lee 등의 연구77 등을 참조하여 번역본을 완성하였다(Appendix I).

국내 한의학 분야에서 CONSORT 지침 및 그 확충안인 STRICTA를 활용하여 RCT 문헌을 평가한 문헌은 Kwon 등의 한방재활의학과학회지에 대한 연구6와 Lee 등의 한방재활의학과학회지에 대한 연구1, Cho 등의 척추신경추나의학회지에 대한 연구3, Park 등의 아토피 피부염 RCT 문헌에 대한 연구5, Shin 등의 경도인지장애의 침 치료에 대한 RCT 논문7 등이 존재하나, 아직까지 CONSORT-CHM 2017을 활용한 연구는 보고되지 않았다.

이에 저자는 CONSORT-CHM 2017을 이용하여 2023년 3월까지 발간된 대한한의학회지 및 회원학회지에 수록된 66편의 경구투여 한약 중재를 이용한 무작위 대조군 비교임상시험(Randomized Controlled clinical Trial, RCT)의 보고의 질적, 양적 평가를 실시하였다.

양적 평가의 결과를 살펴보면, 문헌에서 다루고 있는 질환으로는 비만에 대한 약물의 효과를 분석하는 논문이 9편(13.6%)으로 가장 많았다. 2022년 보건복지부의 한방 의료 이용 실태에 따르면 ‘건강증진 및 미용’ 항목은 국내의 한방의료 이용 목적 중 2위에 해당하는 항목이며79, 점차 증가하는 비만 유병율에 비추어 보았을 때80, 대한한의학회지 및 회원학회지에 수록된 RCT에서도 비만과 같이 시의성을 가진 질환에 대한 관심도가 높음을 알 수 있었다. 이를 제외하면 건강한 정상 성인에 대한 약물의 효과를 검증하는 논문이 23편(34.8%)으로 다수를 차지했다. 이는 한약의 치료효과에 대한 관심뿐만 아니라 한약의 안전성 및 건강증진 효능에도 관심이 높아지고 있는 것으로 풀이되며, 이로 미루어보아 한약 사용의 위해 관련 설명을 추가한 CONSORT-CHM 2017이 기존 CONSORT 지침보다 사회적 관심을 더 잘 반영하여 RCT 문헌을 평가할 수 있을 것으로 사료된다.

또한 위약 대조군을 설정하는 것은 그 중재의 효과를 가장 정확하게 보여줄 수 있으므로 이상적인 연구 설계라고 할 수 있는데1, 대한한의학회지 및 회원학회지에 투고된 경구 투여 한약 중재를 이용한 66편의 RCT는 위약을 대조군으로 포함한 논문이 46편(69.6%)으로 상당수를 차지한다. 이는 대한한의학회지 및 회원학회지에 투고되는 경구투여 한약중재를 활용한 RCT 논문의 설계가 비교적 이상적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 다만 경구투여 한약 중재를 활용한 RCT가 꾸준히 발간되고는 있지만, 동일 기간 동안 대한한의학회지 및 회원학회지에 투고된 전체 30,764편의 문헌 중 66편밖에 존재하지 않는 만큼 여타 다른 연구 설계를 따른 논문들에 비해 그 수가 현저히 적다고 할 수 있다. 이는 아마도 RCT를 수행하는 데에 따르는 인적, 경제적 부담 때문인 것으로 보이나, RCT는 근거중심의학의 핵심이며 의료 정책 및 임상 진료의 중요한 의학적 결정권의 바탕이 되는 만큼81 추후 한의계의 발전을 위해서 더욱 많은 RCT가 필요할 것으로 사료된다.

질적 평가의 결과를 살펴보면, CONSORT-CHM 2017 보고 지침에 따라 대한한의학회지 및 회원학회지에 실린 RCT 문헌의 보고의 질을 평가한 결과 ‘H’로 평가된 문헌은 29편(43.9%)이었고, ‘M’으로 평가된 문헌은 31편(46.9%)이었으며, ‘L’로 평가된 문헌은 6편(9.0%)으로, 평균적으로 약 67.9%의 보고율을 보였다. CONSORT-CHM 2017의 각 항목별로 살펴보면, 전반적으로 보고율이 낮은(≤30%) 항목은 4a 항목(Participants), 6a 항목(Outcomes), 7a 항목(Sample size)이었다. 그 중 4a 항목(Participants ; ‘진단 기준, 포함 및 배제 기준에서 특정 한의학적 변증을 가진 참가자를 모집) 및 6a 항목(Outcomes ; 결과의 기술에서 변증의 세부 사항을 표기한 설명)은 한의학적 변증(TCM pattern)에 대한 기술을 요하는 항목이다. 해당 항목들의 보고율이 낮은 이유를 분석해보면, 한의학 처방을 중재로 사용하였으나 변증을 활용하지 않고 특정 질병을 대상으로 처방을 적용한 경우, 혹은 건강인을 대상으로 약물의 효능을 실험하는 연구의 경우 지침을 준수하는 데 있어 구조적인 어려움을 지닌다. 그리고 변증을 활용하지 않고 일괄적으로 환자들에게 처방을 투여하는 설계의 연구는 만약 특정 한의학적 변증을 가진 참가자만을 모집하는 것이 특정한 경향성을 갖는 참가자들을 모집하여 결과의 비뚤림을 야기할 수 있고, 건강인을 대상으로 한 경우에는 변증에 필요한 증상 등의 근거가 부족할 수 있다. 이 같은 문제를 해결하기 위해서는 위 두 지침의 세부 사항에 ‘If applicable’의 단서를 달아 해당하는 연구만을 대상으로 보고율을 산출하게 하는 등의 개선이 필요할 것으로 사료된다.

표본 수의 산출 근거(7a ; sample size)에 대한 기술은 11편(16.6%)의 문헌에서만 찾아볼 수 있었다. 적절한 표본 수 산정은 연구 결과의 타당성 확보에 필수적인데, 연구대상자의 수가 너무 적을 경우 두 군 간의 차이가 통계적으로 의미를 갖지 못하고, 연구대상자의 수가 필요 이상으로 많을 경우 연구의 기간이 길어지고 소요되는 비용이 증가하며 임상에서는 의미 없는 작은 차이도 통계적 의미를 갖게 되는 비뚤림을 가질 수 있기 때문이다1. 따라서 후속으로 발표될 연구들의 경우 적절한 근거를 바탕으로 표본 수를 산출하는 과정을 통해 연구 결과의 타당성을 확보하고, 이를 논문에 명시할 필요가 있다.

3b(Trial design), 6b(Outcomes), 14b 항목(Recruitment)은 모든 문헌에서 ‘N/A’로 평가되었는데, 이는 시험 개시 이후 방법 및 결과의 변경, 종료되거나 중단된 경우가 없었기 때문이다. 7b 항목(Sample size)과 24번 항목(Protocol)은 해당하는 경우에만 평가를 요구하여, 7b 항목의 경우 중간 평가나 중단기준에 대한 언급이 없는 54편(81.8%)을, 연구계획서 전문에 대한 언급이 없는 62편(93.9%)의 문헌을 ‘N/A’로 평가하였다. 17b 항목(Outcomes and estimation)은 이분형 결과변수를 포함하지 않은 65편(98.4%)의 문헌을 ‘N/A’로 평가하였으며, 18번 항목(Ancillary analyses)은 하위군 분석 및 보정 분석을 실시하지 않은 55편(83.3%)의 문헌을 ‘N/A’로 평가하였다.

본 연구에는 다음과 같은 한계가 존재한다. 첫째, CONSORT-CHM 2017을 활용하는 과정에서 아직 국내에 아직 CONSORT-CHM 2017을 기반으로 작성된 문헌이 많지 않다는 점을 고려하여, 평가 항목에 해당하는 내용이 반드시 문헌의 해당 section에 포함되어있지 않더라도 보고한 것으로 간주하여 평가하였다. 이는 평가항목에 해당하는 내용이 논문의 다른 section에 기재되어 있는 경우가 상당수 존재하여 지나치게 보고율이 낮아지는 비뚤림을 막고자 내린 결정이었으나, 이와 같은 결정으로 인해 전체적인 문헌들의 CONSORT-CHM 2017의 보고율이 상승하였음을 주지할 필요가 있다. 둘째, CONSORT-CHM 2017 한국어판이 아직 보급되지 않아 저자들이 원문을 자체적으로 번역하여 이를 기반으로 평가를 진행하였는데, 번역의 과정에서 원문의 의미가 왜곡되었거나 비뚤림이 생겼을 가능성이 있다. 추후 저자들이 번역한 한국어판의 신뢰도, 타당도에 대한 후속 연구를 통해 이를 보완해야 할 것으로 보인다.

그러나 국내 한의학 분야 최초로 한의학의 특성을 반영한 평가기준인 CONSORT-CHM 2017으로 대한한의학회지 및 회원학회지의 RCT 보고의 질 평가를 시도하였다는 점에서 이는 기존 연구에서 활발하게 사용된 CONSORT 등의 평가기준보다 한약 중재를 활용한 RCT 문헌의 보고의 질을 더 세밀히 평가할 수 있다는 점에서 유의한 차이를 가진다. 이처럼 향후 발표될 한약 중재를 활용한 RCT의 작성에 도움이 되는 지침을 도입하였으며, 한국어판을 제공해 접근성을 높였다는 점에서 본 연구는 의의를 갖는다. 분석결과 전반적으로 대한한의학회지와 회원학회지에 투고된 경구투여 한약 중재 RCT의 경우 표본 수 산출에 대한 근거 언급, 변증의 세부 사항에 대한 언급이 미비하였으며, 다른 종류의 연구 설계에 비해 문헌의 수가 적다는 문제점을 발견하였다. 추후 발표될 문헌들의 보고의 질을 향상시키기 위해서는 CONSORT-CHM 2017을 참고해 적절한 표본 수 산출 및 변증을 실시하고 세부사항을 기술하는 등의 노력이 필요하다. 또한 더 많은 수의 RCT가 발표되어 한약 처방에 대한 질 높은 근거를 제시할 수 있기를 희망한다.

V. 결 론

본 연구는 대한한의학회지 및 회원학회지에 2023년 3월까지 출판된 한약 중재를 활용한 RCT 연구 66편을 대상으로 CONSORT-CHM 2017에 근거한 질 평가를 실시해 다음과 같은 결론을 얻었다.

RCT 문헌별로 보고율을 평가한 결과, ‘H’(High) 로 평가된 문헌은 29편(43.9%)이었고, ‘M’(Moderate)으로 평가된 문헌은 31편(46.9%)이었으며, ‘L’ (Low)로 평가된 문헌은 6편(9.0%) 이었다. 66편의 RCT 중 보고율이 가장 높은 문헌은 91.6%의 보고율을, 가장 낮은 보고율을 보인 문헌은 32.1%의 보고율을 보였으며, 평균적으로 67.9%의 보고율을 보였다.

CONSORT-CHM 2017 세부 항목별 보고율을 평가한 결과, 66편의 RCT 문헌 중 모든 CONSORT-CHM 2017 평가기준을 완전히 충족한 RCT는 없었다. 보고율이 낮은 항목(≤30%)은 4a 항목(Participants), 6a 항목(Outcomes), 7a 항목(Sample size) 이었으며, 이를 보완하기 위해서는 4a, 6a 항목에 ‘If applicable’ 등의 단서를 다는 등 지침을 보완하고, 근거를 바탕으로 표본 수를 추출하는 과정이 필요할 것으로 사료된다.

보고지침 중 2a와 2b 항목(Background), 12a 항목(Statistical methods)은 모든 문헌에서 보고되었으며, 3b 항목(Trial design), 6b 항목(Outcomes), 14b 항목(Recruitment)은 모든 문헌이 평가 대상에 해당되지 않았다.

한약중재를 활용한 RCT의 보고의 질을 향상시키기 위해서는 차후 수행되는 연구에서 CONSORT -CHM 2017 점검표를 바탕으로 보고율이 낮거나 누락된 항목을 보완하여 질 높은 RCT를 수행하도록 권장할 필요가 있다.