보행장애와 치매를 주소로 하는 외상 후 수두증 환자의 한의 복합치료 1례

A Case Report of Korean Medicine Treatment for a Post-traumatic Hydrocephalus Patient Complaining of Gait Disturbance and Dementia

Article information

Abstract

Objective:

This clinical study describes the effect of Korean medicine on a post-traumatic hydrocephalus patient complaining of gait disturbance and dementia.

Case presentation:

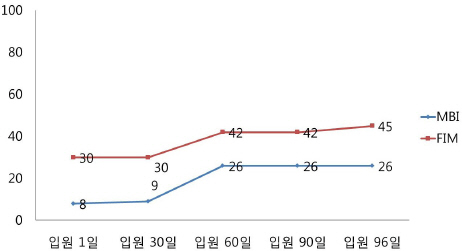

A post-traumatic hydrocephalus patient complaining of gait disturbance and dementia was treated with herbal medicine, acupuncture, moxibustion, and cupping. Clinical symptoms were measured with the Korean Mini Mental Status Exam (K-MMSE), Functional Independence Measure (FIM), and Modified Barthel Index (MBI). After treatment, the patient showed improved K-MMSE, FIM, and MBI scores.

Conclusion:

This clinical case study provides evidence of the effect of Korean medicine on a post-traumatic hydrocephalus patient complaining of gait disturbance and dementia.

I. 서 론

외상 후 수두증(Post-traumatic hydrocephalus)은 외상으로 인한 뇌손상에 따른 혈류역학적 장애로 인해 뇌실과 지주막하 공간에 뇌척수액(cerebrospinal fluid, CSF)이 비정상적으로 축적되며 나타나는 질병으로1, 외상성 뇌손상 환자의 0.7-29%에서 발생하는 것으로 보고되었다2. 외상성 뇌손상은 교통사고, 추락, 스포츠 부상, 산업재해, 폭력 등 머리에 큰 충격을 받으면서 발생하며, 교통의 발달과 산업의 고도화로 인해 점차 유병률이 증가하고 있다3.

기존 보고에 따르면 외상 후 수두증의 발병시기는 확실하게 정해지지 않아 연구마다 두부 손상으로부터 후 3주 이내라는 의견과4 4주에서 12주 사이라는 의견5 등 다양하게 제시되고 있는 상황이다. 외상 후 수두증의 특징적인 증상으로는 보행장애, 치매, 요실금, 기억상실, 인지기능 장애 등이 있다1. 수두증 환자는 대부분 외과적 수술을 받게 되며6, 뇌실 복강 단락술 등 외과적 처치 후 52~78%의 환자에서는 증상이 호전되는 것으로 보고되었으나, 수술 후 증세가 악화되거나 호전이 없는 경우도 있다7,8. 일반적인 후유증으로는 인지장애, 운동기능의 장애 등이 나타난다9. 뇌출혈 환자에서 추가로 진단된 수두증의 경우, 환자의 입원기간과 치료 비용을 증가시키며 나쁜 예후에 관여하는 것으로 알려져 있다10.

수두증 환자에 대한 한의치료 증례는 이미 보고된 바 있으나 발표된 증례가 적고11,12, 외상 후 수두증으로 진단받은 환자를 치료한 증례는 한 건에 불과하다13. 본 논문에서는 외상 후 수두증 환자에 대한 한의 치료 증례가 부족한 상황에서 양호한 치료 경과를 보인 환자의 증례를 보고하고자 한다.

II. 증 례

1. 대상환자 정보 및 동의

2020년 2월 13일부터 2020년 5월 18일까지 ⃝⃝대학교 한방병원에 입원한 환자 1례를 대상으로 하였으며, 임상연구 심사위원회에서 심의면제(WKUIOMH -IRB-2023-01)승인을 받았다.

2. 환자정보

환자는 73세 남자 환자로 2017년 10월 21일 오토바이 운전 중 차에 부딪히며 발생한 교통사고로 ⃝⃝대학교 병원 내원하여 시행한 뇌 전산화 단층촬영(Computed tomography scan of the brain, brain CT)에서 급성 경막하 출혈 진단 하 보존적 치료 후 2017년 11월 11일 자택으로 퇴원하였다. 2019년 11월부터 보행장애와 인지장애, 요실금이 발생하여 2019년 12월 13일 ⃝⃝대학교 병원 내원하여 시행한 뇌 전산화 단층촬영에서 외상 후 수두증 진단 하 2019년 12월 31일 뇌실 복강 단락술 시행 및 신경외과, 재활의학과 입원치료 후 2020년 2월 13일 ⃝⃝대학교 한방병원 입원하였다. 과거력으로는 2010년경 고혈압과 당뇨를 진단받아 약물을 복용 중이었으며, 내원 시점에 ⃝⃝대학교 병원 재활의학과에서 처방받아 복용한 약물은 Table 1에 표기하였다. 학력은 고졸, 직업은 없었고, 흡연과 음주는 하지 않았다.

3. 환자 증상 평가 및 평가 도구

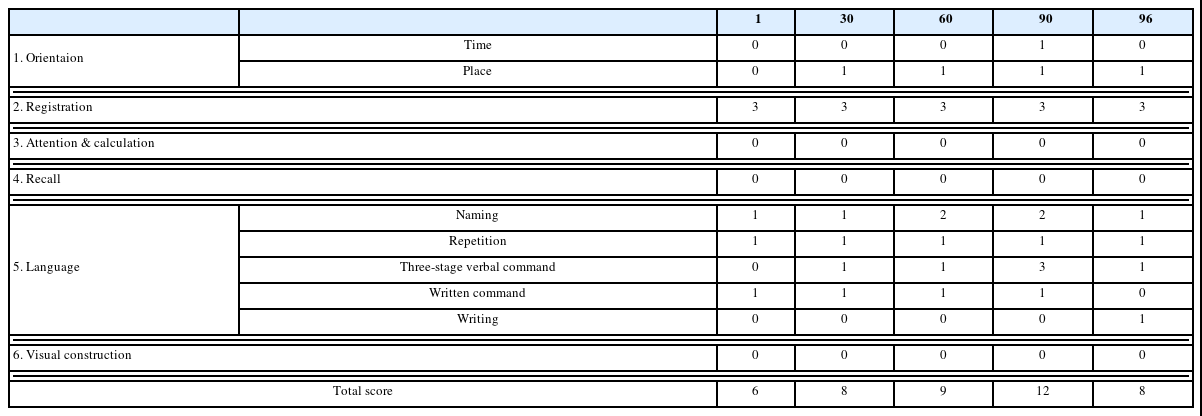

입원 당시 주 증상은 보행장애, 치매, 배뇨장애였다. 환자의 증상에 대한 평가를 위해 설문지를 사용하였고, 입원기간 중 30일에 한 번씩 시행하였다. 환자의 전반적인 일상생활 수행능력을 평가하기 위하여 K-MBI, FIM을 사용하였고, 인지기능을 평가하기 위한 도구로 K-MMSE를 사용하였다. MBI는 기능적 평가도구로 환자의 개인위생, 목욕하기, 식사하기 등 총 10가지 항목을 조사하여 환자의 기능을 평가하게 되어있으며, 각 항목별로 0-5점, 0-15점으로 점수를 매겨 총 100점으로 이뤄지며 점수가 높을수록 기능이 우수함을 나타낸다14. FIM은 기능 장애가 있는 성인 환자를 대상으로 자기관리, 대소변조절, 이동하기, 의사소통을 포함한 항목들의 기능 수준을 평가하며 수행능력이 높을수록 높은 점수를 부여한다15. K-MMSE는 인지기능을 평가하기 위한 도구로 지남력, 기억력, 집중력 등의 항목으로 구성되어 총 30점으로 이루어져 있다. 일반적으로 23점이 인지기능장애의 평가기준점이 되어 24~30점은 인지적 손상 없음, 18~23점은 경도의 인지기능장애, 0~17점은 분명한 인지기능장애로 분류한다16.

환자의 계통적 문진에서 식사는 일반식으로 2/3공기였으며, 소화 및 식욕은 양호하였다. 소변은 요실금으로 기저귀를 사용하여 횟수나 양상을 측정하기 어려웠으며 대변은 2-3일에 한 번 배변하고 변비 경향이 있었다. 수면은 야간 섬망 및 수면 각성 장애로 수면제를 복용 중이었다. 체형은 비만한 체형이며 면색은 어두운 편이었다. 舌診상 舌淡紅苔薄白, 脈은 脈弦細하였다. 한의학적으로 瘀血證으로 변증하였다.

4. 주요 검사 소견

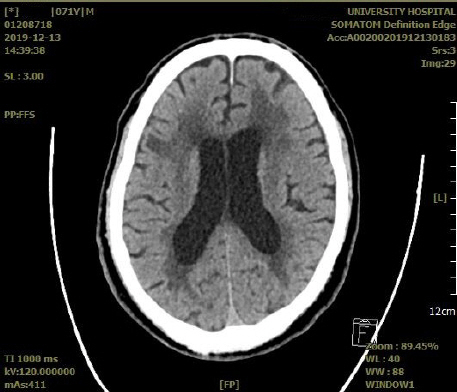

1) Brain CT(2019년 12월 13일)

Mild ventricular dilatation, Multifocal diffuse cystic encephalomalacic lesions in both cerebral hemispheres (Fig. 1).

5. 치료내용

2020년 2월 13일 부터 2020년 5월 18일까지 96일간 아래와 같은 치료를 시행하였다.

1) 침치료

치료 혈위로 承漿(CV24), 양측 百會(GV20), 合谷(LI4), 外關(TE5), 曲池(LI11), 陽陵泉(GB34), 足三里(LI10), 陰陵泉(SP9), 懸鐘(GB39), 三陰交(SP6), 太衝(HT7)을 선정하였다. 멸균 stainlesssteel 호침(동방침, 0.25×30 mm)을 사용하여 입원기간 동안 1일 1회 直刺法으로 자침하였으며, 20분간 유침하였다. 침치료 시 전침치료기 STN-110(StraTek, 한국)을 이용하여 침전기자극술을 병행하였으며, 주 5회 양측 足三里(LI10), 懸鐘(GB39)에 60 Hz의 강도, Cont.모드로 시행하였다.

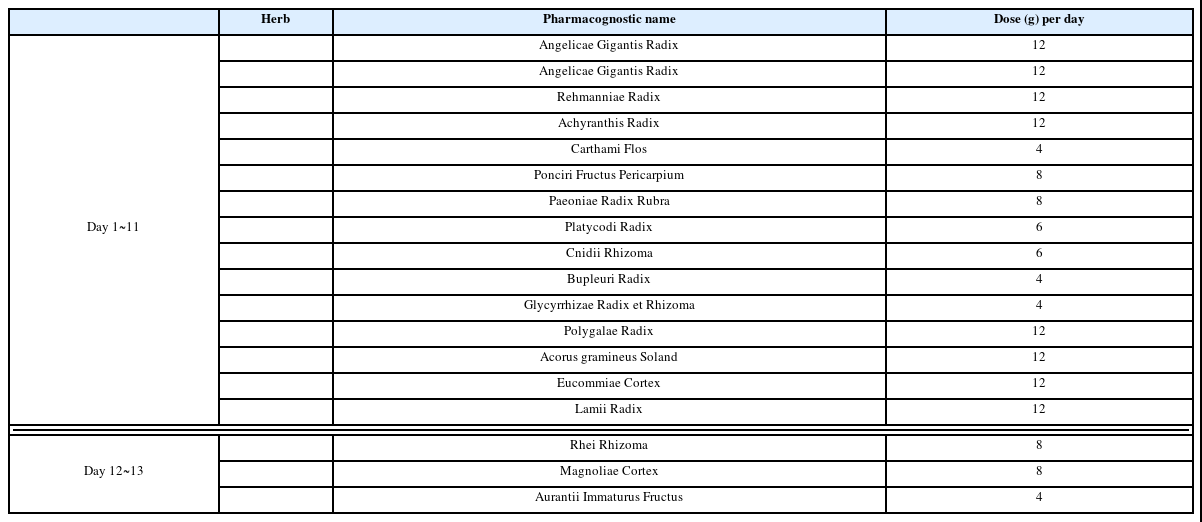

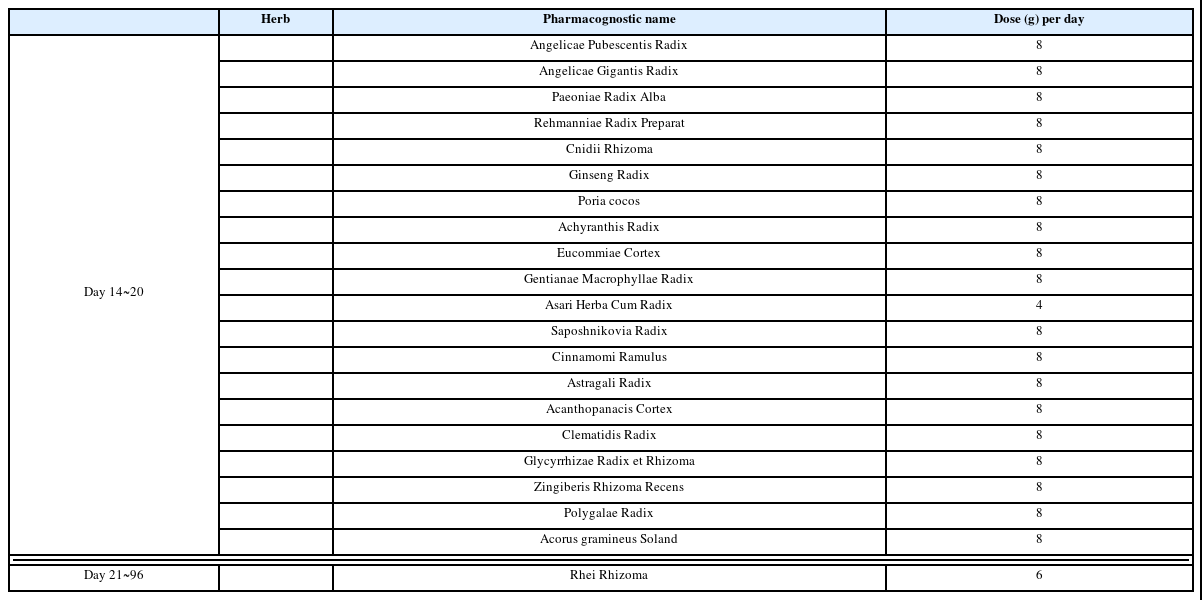

2) 한약치료

입원기간 동안 혈부축어탕가감, 독활기생탕가감방을 처방하였고, 증상에 따라 약재를 가미하여 1일 2첩 3회, 1회당 120 cc씩 투여하였다(Table 2, 3).

3) 뜸 치료

中脘에 間接灸(神氣灸, 햇님온구사)를 20분씩, 1일 1회 시행하였다.

4) 부항 치료

背輸穴에 건식부항을 유관법의 방법으로 10분씩, 1일 1회 시행하였다

5) 재활 치료

본원 양방재활의학과에 협진 의뢰하여 전기자극치료, 보행훈련, 신경발달학적 치료, 복합 작업치료, 일상생활 동작 적응훈련 치료를 하루에 한 번, 6회/주 시행하였다.

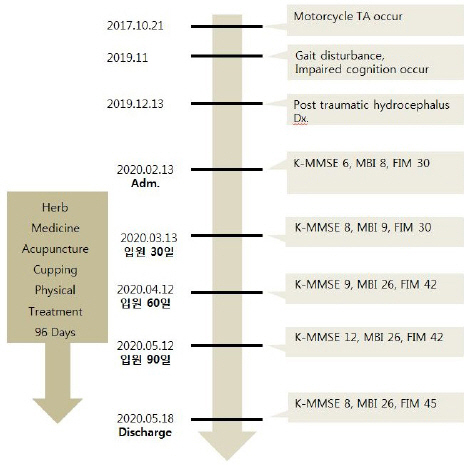

6. 치료 경과(Fig. 3)

1) 보행장애

입원 당시(2020년 2월 13일) 환자는 타인의 도움 없이 기립이 불가능하였다. 입원 29일째(2020년 3월 12일)에는 치료실에서 기립연습을 시작하였다. 입원 33일째(2020년 3월 16일)에는 보호자의 부축 하에 20 m가량 보행 가능하였고, 다리에 힘빠지는 느낌을 호소하였다. 입원 39일째(2020년 3월 22일)에는 밤에 잠에서 깨어 침대에서 내려와 걸으려고 하다가 낙상 발생하였고, 팔꿈치의 타박상이 발생하였다. 입원 64일째(2020년 4월 16일)에는 보호자의 부축 없이 30 m가량 보행이 가능해졌으나 스스로 걸으려는 의지가 없어 치료실 이외의 장소에서는 걷는 모습을 관찰하지 못하였다. 입원 68일째(2020년 4월 20일)에는 밤에 병실에서 혼자 걷는 모습이 관찰되었다. 입원 91일째(2020년 5월 13일)에는 병실에서 같은 층에 있는 치료실까지 약 50 m 이상 보호자의 부축 없이 보행 가능하였으나 발이 끌리는 양상이 관찰되었다. 보행장애로 인한 일상생활 수행능력을 평가하기 위해 사용한 FIM, MBI 점수의 변화를 그래프로 기록하였다(Fig. 4).

2) 치 매

입원 당시(2020년 2월 13일) 시간 및 장소에 대한 지남력이 전혀 없었으며, 보호자인 아내도 알아보지 못하였다. 대화 중에 상황에 맞지 않는 말을 하는 경우가 많았다. 단기기억력이 저하되어있고 3 step obey가 전혀 되지 않았다. 야간에는 섬망 증상이 나타났다. K-MMSE 6점 측정되었다. 입원 22일째(2020년 3월 5일)에는 안부인사 정도의 간단한 의사소통이 가능하였다. 입원 30일째(2020년 3월 14일)에는 면회 온 가족들을 알아보았고 장소에 대한 지남력이 약간 호전되었다. K-MMSE에서 이름대기 항목이 0점에서 1점으로 향상되었으며 명령시행도 1단계까지 가능하여 총 8점으로 측정되었다. 입원 40일째(2020년 3월 23일)에는 없었던 일을 지어내어 말하는 모습이 관찰되었다. 입원 60일째(2020년 4월 12일)에는 한 달 전 시행한 K-MMSE와 큰 차이가 없었고 이름대기 항목에서 1점 향상되었다. 입원 71일째(2020년 4월 23일)에는 여전히 장소에 대한 지남력이 부족하여 병원임을 인지하지 못하고 밭에 나가야 한다고 말하는 모습이 관찰되었다. 입원 90일째(2020년 5월 12일)에는 K-MMSE에서 명령시행 3단계가 모두 가능하였다. 일상적인 대화를 시도하였을 때, 질문에 자연스러운 대답을 하나 사실과는 맞지 않는 내용으로 대답하였다. 퇴원일인 입원 96일째에 시행한 K-MMSE에서는 4점 하락한 8점으로 측정되었는데, 퇴원일에 시행하여 환자가 검사에 집중하지 못하는 상황의 영향이 있을 것으로 추정하였다. 인지기능 평가를 위해 사용한 K-MMSE 점수의 변화를 그래프로 기록하였다(Table 4).

3) 배뇨장애

입원 당시 기저귀 사용 중으로 요의를 느끼지 못하고 배뇨 후에도 인지하지 못하였다. 증상의 큰 변화 없이 퇴원 시에도 증상 비슷하였다.

III. 고찰 및 결론

본 증례의 환자는 2017년 교통사고로 경막하 출혈을 진단받아 보존적 처치 후 별다른 후유증 없이 일상생활을 하다가 2019년 갑작스럽게 신경학적 증상이 발생하였고, 외상 후 수두증으로 진단 받아 수술적 처치 후 증상의 큰 호전이 없어 지속적인 치료를 위해 본원에 입원하여 약 세 달 간의 한의치료를 받은 후 증상의 호전이 관찰되었다.

수두증은 한의학적으로 ‘大頭證’과 ‘頭腫’의 범주에 포함될 수 있으며, 주로 水濕이나 濕熱이 心肺에 머물러 上逆하거나 水氣를 다스리는 腎, 膀胱에 邪氣가 있어 厥逆하거나 선천적 부족 등이 원인으로 제시되었고, 瀉肺心熱, 瀉火補氣, 消腫消毒, 補腎益髓, 益氣補血의 치료법을 사용하였다13. 그러나 앞서 제시한 병태는 외상으로 인한 수두증과는 기전과 원인이 다른 것으로 판단하여 본 증례에서는 환자가 호소하는 증상과 병증에 맞는 치료방법을 적용하였다. 환자의 증상은 뇌척수액이 정상적으로 흐르지 못하고 울체가 생겨 정체되어 나타나는 병리적 상태이다. ≪東醫寶鑑≫ <血門>에서는 출혈을 어혈이라 하여 조직 내에 쌓여있는 혈을 축혈이라 하였고, <諸傷門>에서는 모든 타박상, 교상 등으로 인한 어혈에 破瘀劑를 사용하였으며, <婦人門>에서는 출산 후에 발생되는 모든 질환을 어혈이 원인이 되어 생긴 병으로 언급하였다. 이를 종합하면 어혈을 축적된 비생리적 혈액인 병리적 산물로 인식한 동시에 이러한 병리적 산물은 또한 병증을 유발하는 요인이 된다고 인식하였다. 이러한 어혈의 개념과 환자의 병리적 상태가 유사하다고 판단하였다. 또한 본원에 입원 당시 설상과 맥상이 舌淡紅苔薄白, 脈弦細하며 야간에 나타나는 섬망증상 및 어두운 얼굴색, 인지장애 증상 등을 종합하여 어혈증으로 변증하였고, 주증상인 보행장애와 치매를 치료하는 것을 목적으로 두고 치료방향을 설정하였다.

침치료는 보행장애 및 인지장애 증상 등을 종합하여 中風에 준하여 침치료를 시행하였다. ≪鍼灸大成≫ 및 각종 고문헌에서 제시한 혈위들을 참고하여 중풍칠처혈을 기본으로 하였고, 合谷(LI4), 中渚(TE3), 外關(TE5), 手三里(ST36), 曲池(LI11), 陽陵泉(GB34), 足三里(LI10), 陰陵泉(SP9), 懸鐘(GB39), 三陰交(SP6), 太衝(HT7), 百會(GV20)를 選穴하여 침치료를 시행하였다. 추가적으로 인지저하를 치료하기 위해 承漿(CV24)을 配穴하였다. 요실금 증상의 개선을 위하여 팔료혈 침치료를 추가로 시행하려 하였으나 체위 유지가 어려워 환자 및 보호자 협조되지 않았고 추가 침치료가 시행불가능 하였다.

한약치료는 혈부축어탕과 독활기생탕을 가감하여 사용하였다. 입원치료 초기에는 변증에 따라 혈부축어탕을 기본방으로 사용하였다. 혈부축어탕은 어혈을 치료하는 대표적인 처방으로 淸代 王淸任이 저술한 ≪醫林改錯≫에 “立通竅活血湯, 治頭面四肢, 周身血管, 血瘀之症. 立血府逐瘀湯, 治胸中血府血瘀之症. 立膈下逐瘀湯, 治肚腹血瘀之症”, “夜不安者, 將臥則起, 坐未穩又欲睡, 一夜無寧刻. 重者 滿床亂滾, 此血府血瘀. 此方服十餘付可餘根”라고 언급되어있다. 환자의 야간에 나타나는 섬망 증상과 유사한 점이 있으며, 치매로 인한 증상은 血의 문제로 나타나는 신경정신과적 문제와 유사하다. 수두증 환자에서 나타나는 인지기능 장애는 피질하 장애 양상으로 정신운동 지연, 기억력장애, 실행능력장애 등을 특정으로 한다17. 본 증례의 환자도 기억력 장애 및 뚜렷한 지남력 장애, 간단한 일상생활이 불가능할 정도의 실행능력 장애 등이 나타났다. 혈부축어탕을 기본으로 하여 치매, 건망 등의 인지 기능 개선에 사용되며 開竅藥에 해당하는 석창포와 安神藥인 원지를 추가하였고 肌肉을 補하고 痿痹에 사용하는 두충, 속단을 추가하였다. 치료 12일 째부터는 호전되지 않는 변비 증상이 있어 대황, 후박, 지실을 추가하였다. 입원 14일 째에는 보행장애 증상의 개선을 목적으로 처방을 변경하였는데, 보행장애의 증상을 痿證의 범주에 속하는 것으로 판단하여 독활기생탕으로 처방을 변경하였다. 獨活寄生湯은 孫思邈의 ≪備急千金要方≫에 처음 언급되었으며 肝腎虛弱, 筋攣骨痛, 脚膝偏枯, 緩冷弱痺의 치료에 널리 사용되는 처방이다. 독활기생탕을 기본으로 하여 强筋骨藥인 오가피, 위령선을 추가하였고, 원지, 석창포, 대황을 추가하였다. 다른 연구에서 사용된 한약을 살펴보면, 뇌출혈 후 발생한 수두증에 대한 한약치료를 주제로 한 체계적 문헌고찰에 포함된 RCT연구들에서는 수두증으로 인한 증상을 어혈증, 담음증, 비허증, 신허증, 열독증 등으로 변증하여 치료한 것으로 보고하였다18.

뜸, 부항치료로는 舒筋活絡, 調氣行血 등의 작용을 위하여 背輸穴에 건식부항을 시행하였고, 健脾和胃, 化痰安神하는 효능이 間接灸를 中脘에 시행하였다.

수두증의 자연 경과에 대해서는 명확히 알려진 것이 없으나, 대부분의 경우 시간이 지남에 따라 증상이 진행되어 보행, 균형 및 인지 증상이 악화되며, 악화된 증상은 부분적으로만 호전될 수 있어 진단 후 빠른 시일 내에 Ventricular shunt와 같은 수술적 치료가 권장된다19. Shunt의 경우 어떤 상황에서 시술이 필요한지에 대한 기준이 아직 명확하지 않은 상황이다20. Shunt 수술 이후 임상 경과는 연구마다 편차가 있지만 64건의 논문을 대상으로 한 체계적 문헌고찰에 따르면 71%에서는 수술 후 기능적 개선이 나타난 것으로 보고되었으며21, 일반적으로 요실금, 인지기능보다 보행장애 증상에서의 개선이 뚜렷한 것으로 알려져 있다22. 본 증례의 환자의 경우도 요실금의 경우 거의 호전이 없었고 인지기능에서 약간의 호전을 보인 데에 비해 보행장애 증상은 기립이 어려운 수준에서 자가보행이 가능한 정도로 호전되어 가장 뚜렷한 변화를 관찰할 수 있었다.

본 증례의 환자는 보행장애와 치매를 주소로 하여 외과적 수술을 시행하였으나 주 증상의 큰 호전이 없었고, 약 3주간의 재활치료 후 본원으로 전원하여 3개월 간의 한의 치료와 재활치료 후 주 증상이 호전되었다는 점에서 증례 보고의 의미가 있다. 그러나 본 증례는 단일 증례이며, 퇴원 후 장기적인 추적관찰을 하지 못한 것에 한계가 있다.

추후 외상 후 수두증의 후유증으로 나타나는 신경학적 증상에 대한 한의치료를 주제로 한 연구가 필요할 것으로 생각된다.